TEXTES SACRIFIES EN RAISON DU CONFINEMENT DU PRINTEMPS

ARTICLES AVRIL BTN

Permafrost, au Moco-Panacée, Montpellier

Nous vivons une époque de tensions et d’inquiétudes bien résumées par le concept si actuel d’Anthropocène. Les artistes expriment, avec le maximum de conscience possible, leur point de vue sur leur temps. Leurs réalisations, qui certes se limitent au domaine esthétique, leur signification dépendant de l’interprétation qu’en fait chacun, constituent des réponses non conventionnelles ou des prétextes à de nouvelles et brûlantes questions. Ils sont onze, un beau travail d’équipe, dans les locaux restaurés de l’ancienne école de pharmacie, viennent d’un peu partout dans le monde (Turquie, Danemark, Canada, Royaume Uni, USA, Lituanie, Pérou, Allemagne, France…) et recourent essentiellement à l’installation ou à la vidéo, un peu aussi au dessin. La londonienne Eloïse Hawser met dès l’entrée l’accent sur le recyclage des déchets dans une installation vidéo très dynamique tandis que le sol est jonché de véritables sculptures recyclées dont une sur altuglass avec empreinte de ressort. On ne saurait mieux poser les jalons d’une initiative prospective et d’une démarche impliquée. Dans la même pièce, Dora Budor, crée une atmosphère ouatée en confectionnant des caissons de verre en lesquels les pigments sont régulièrement perturbés par des émanations sonores de fumée. On pense à des paysages désertiques, creusés de cratères, en hommage avoué à Turner. Dans la petite pièce adjacente, un squelette de buffle, d’Ozan Catalan, posé sur un socle de verre et béton, face à deux vidéos documentaires. On ne pouvait mieux souligner les méfaits de l’urbanisation galopante sur les espèces ancestrales. Deux dessins à l’encre sur papier, de Deniz Aktas, d’une précision photographique inouïe, vont un peu dans le même sens : souche tranché net, tuyaux buissonniers. Juste derrière, un mur de pneus comme si notre destin était dorénavant en butte au besoin de déplacement automobile. Le moyen devient l’horizon et l’obstrue. Au sol, des morceaux d’asphalte (de Nina Beier) sur lesquels s’exposent de fragiles barres de chocolat, symboles de notre condition périssable. On change de pièce et c’est le choc : le même artiste revisite Duchamp mais substitue des lavabos en céramique aux urinoirs et leur adjoint de copieux cigares dont on se demande s’ils les sodomisent ou s’ils obstruent le conduit d’évacuation. Ils sont épars dans l’espace et chantent les amours de la nature et des fabrications humaines. L’hybride, les combinaisons contre-nature font partie des préoccupations majeures des artistes de ce début de troisième millénaire. Rochelle, Goldberg n’est pas en reste, qui associe, sous plastique, un matériau aussi résistant et pérenne que le bronze, ou l’or, à de vulgaires légumes, tout en cultivant la terre. On se demande si l’on n’est pas passés dans l’ère des mutations génétiques et contaminations diverses, l’art ayant cette vertu de confondre les règnes (végétal, minéral en l’occurrence).

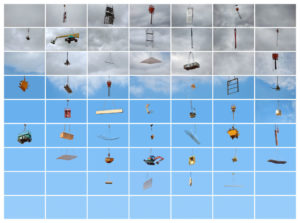

Le plus grande espace de la Panacée est bien évidemment le plus spectaculaire : Le duo Parkui Hardware nous plonge dans un univers artificiel, aux formes suspendues, comme descendues des cintres. On pense à des fantômes du futur avec une question troublante sur le statut du corps à venir. Les photocopieuses déjà démodées de Nicolas Lamas, rivalisant avec des bustes antiques font également leur petit effet et rappelle le constant besoin de l’homme à reproduire le réel et la relativité de nos techniques. Ses casques font de nous des robots qui laissent apprécier leurs viscères, les circuits intégrés. Entre les deux, Laure Vigna suspend des haillons de plastique en couleurs à des structures métalliques qui lui fournissent une sorte de métrique. Tout semble récupérable en art, y compris les fragments déchirés. Michel E Smith associe des matériaux improbables (gant de baseball en cuir et un coquillage ; clavier d’ordinateurs et flocons d’avoine) dans l’esprit de produire du sens. Enfin, Max Hooper Schneider nous entraîne dans un univers posthume, ottoman, fantaisiste et carnavalesque, un film d’animation qui incarne les dissensions Esprit/Corps. Un carré de pastèques s’insinue entre nous l’écran, ce qui ne manque pas d’humour distancié. Cette expo se veut ainsi immersive : nous baignons dans des sollicitations diverses de formes et matériaux qui nous plongent dans des problèmes d’actualité sans toutefois quitter le domaine de l’art. Ce dernier assure sa fonction d’éclaireur et de capteur des angoisses d’une époque. BTN

Jusqu’au 3 mai, 14, rue de l’ancienne école de pharmacie 0499582800*

Au fil de l’abstraction, Musée Soulages, Rodez

Il suffit de feuilleter les catalogues des grandes tendances de l’art moderne ; et même de la fin du siècle précédent, pour réaliser la part réduite laissée aux femmes comme si l’art avait toujours été une activité noblement masculine. Les choses s’équilibrent et bien des noms sont aujourd’hui réhabilités. C’est un peu la raison d’être de cette exposition, exclusivement féminine, à la fois hommage à la critique Geneviève Bonnefoi, qui vient de décéder, et au maître de Rodez qui du haut de son centenaire a pu assister à l’émergence de la quarantaine d’artistes présentes ici. A commencer par Sonia Delaunay, leur maman à toutes et ses fameux cercles colorés qui définissent l’orphisme, à l’avant-garde déjà dans les années 20 (elle a illustré le Transibérien, de Cendrars, ouvrage qui atteint des cotes inouïes aujourd’hui!). Mais qui ne connaît pas, parmi les passionnés de peinture, les tableaux kafkaïens, labyrinthiques surchargés de traits et cloisonnements de Vieira da Silva, vénérée avec raison au Portugal et très présente dans les musées français. De même, ceux qui savent combien l’expressionisme abstrait, a bouleversé les hiérarchies au profit de l’Amérique, ont sans doute repéré les harmonies lyriques de Joan Mitchell, l’égale des plus grands peintres mâles de sa génération. La sélection, très pointue, met en exergue des individualités moins connues du grand public mais reconnues depuis belle lurette des spécialistes et collectionneurs : je parle de Shirley Jaffé, dans un esprit plus « color-field », plus doux que sa consœur transatlantique (elle a réalisé les vitraux de la Funeraria de Perpignan) ; de Vera Molnar une pionnière des dessins par ordinateur ; de Christine Boumeester que notre Hélène Trintignan a si souvent exposée naguère en sa galerie montpelliéraine (et qui semblait se situer sur la limite sensible séparant abstraction surréaliste et figuration paysagiste), à Pierrette Bloch à qui récemment la galerie municipale des Arts, de Bages (Aude), a rendu hommage, amie d’enfance de Soulages et spécialiste des lavis tachistes sur papier ; Geneviève Asse et ses grandes toiles d’un paysagisme abstrait tirant sur le monochrome et dont le musée Fabre a acquis quelques œuvres, dont ses bleus uniques et distincts d’Yves Klein ; il faudrait y ajouter l’abstraction géométrique d’une Aurélie Nemours ou de Geneviève Claisse ; les éclatements de Judith Reigl, l’impressionnisme abstrait de Shirley Goldfarb tant appréciée de Michel Butor tout comme la russe Anna Stavitsky… On ne peut les citer toutes. Qu’il me suffise de dire que je n’ai fourni qu’un petit aperçu de ce qui nous attend dans la salle temporaire du musée Soulages, d’autant que je n’ai pas cité les sculptrices, à l’instar de Martha Pan et de ses mâchoires de bois, très suggestives. Suivra une exposition de Fernand Léger, à partir du 13 juin, un peintre engagé, féru de mécanisme et hanté par le rôle de la machine dans nos modes de vie. Un hymne aussi à la production des hommes et aux vertus de la couleur.

Ci-dessus Christine Boumeester

Il serait dommage de ne pas profiter du voyage pour faire un saut au musée Denys Puech (0565778960, place Clémenceau) où la photographe Edith Roux expose des séries diverses témoignant de son intérêt critique pour le rapport de l’homme à son environnement Il s’agit de travaux de Suspensions, de sa rencontre avec les gens du pays ruthénois ou de son regard est sans conteste confraternel (Nous sommes tous des passagers ou passagères), ce qui n’exclut pas la poésie (Les passantes), la nostalgie (Papier peint) ou l’hommage à des références majeures (Blow up). BTN

Jusqu’au 10 mai, Avenue Victor Hugo, 0565738260

L’esprit du lieu, Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan

Qu’un musée honore les créateurs de son département d’élection, voilà qui surprend, fait plaisir à tout le monde et permet, par la proximité, des découvertes souvent bien méritées. Les artistes y trouvent leur place dans le paysage contemporain. Le public prend conscience des richesses qui l’entourent et l’on se dit que des disparités, réunies par une même passion, peuvent cohabiter et donner un aperçu de la production locale. Ils sont 20 à représenter les Pyrénées orientales, dont ils ne sont pas tous originaires : Yohn Lee (installation pièces de métal en fusion) est coréen, Brigitte Kulewind (autoportraits repeints sur kraft) d’origine germanique, John Goudie Lynch est écossais (cf. son fou peignant) sans doute le doyen de cette expo … Mais où ils ont choisi d’habiter et surtout de créer. Ils viennent de Rivesaltes (Michel Latte, lequel sonne un aperçu de ses installations in situ) ou de Banuyls (les Jude), de Céret (Capdeville, Arnaudies, Marc Fourquet) ou de Bompas (Domergue), de Torreilles (Michel Fourquet) ou de Saleilles (Francesca Caruana)… Et bien sûr leur production est foncièrement différente. Rien de commun entre la figuration très singulière d’un Lynch par ex et les grands dessins floraux sur papier, de Jacques Capdeville ; entre les femmes peintes par Marc Fourquet dans un esprit très picassien, issu pourtant des années 80, et les ondulations colorées de son homonyme Michel Fourquet qui rend, à sa manière abstraite, un hommage aux ondulations de la mer. La mer, l’inépuisable sujet. Emmanuelle Jude y découvre ses Baigneuses et Albert Woda se plonge en elle à livre ouvert. Patrick Jude s’inspire plutôt du découpage serré des vignes vues du ciel ce qui donne à ses tableaux une apparence de géométrie libre. La nature est également présente dans les bois calcinés, engrillagés, tranchés au mur et jonchant le sol au sol, et aussi les dessins d’arbres de Philippe Domergue, ou dans les constructions puissantes, une sorte d’œuvre au noir, de Sébastien Frère. En fait c’est à des confrontations de styles et techniques différentes que nous sommes conviés. Toutefois, rien ne nous empêche de nous familiariser avec l’univers particulier d’une œuvre qui aurait retenu notre attention par son originalité : Jean-Louis Vila semble renouer avec l’univers de l’enfance, par le biais d’objets colorés, bricolés au bois (train électrique ; combat du monstre ou du héros) ; Francesca Caruana érige une solide girandole faite d’un mât de bois et de tessons de couleurs qui forment comme le squelette de colonne vertébrale; Sa toile, entre ciel et terre, est traitée en remous ondulés ; Thomas Pénanguer propose un cube innervé de lignes lumineuses ; Michel Arnaudies un curieux théâtre autour du thème de la fenêtre, avec collage de dentelles en guise de 3ème dimension… L’abstraction n’est pas oubliée ainsi qu’en témoigne la grande toile dans l’escalier de Bernard Bourgeaud. Patrick Loste y ajoute des références personnelles et mythologiques dont il a le secret. Joseph Maureso intrigue avec ses constructions de pierres semblant désigner un illusoire graal, toujours sur tableau, tandis que Roger Cosme Esteve paraît être parti en quête du feu… Il y en a donc un peu pour tous les goûts. Des auteurs ajoutent à cette variété plastique leur plume inspirée… Une expérience que l’on aimerait voir se généraliser dans d’autres musées ou institutions régionales… BTN

Jusqu’au 10 mai, 21, rue Mailly, 0468061983

Philippe Domergue Musée Rigaud

Eduardo Arroyo, ACMCDM, Perpignan

Une génération d’artistes ayant marqué les années 60 est en train de disparaître avec le décès d’Eduardo Arroyo (après celui d’Aillaud et Monory) : celle de ces petits cousins européens du pop art américain, réagissant contre la suprématie de la peinture abstraite dans les années 60-70. On parlait alors de figuration narrative, recourant généreusement à des couleurs vives ou systématisés, à un dessin souvent schématique (quand il ne tendait pas vers l’’hyperréalisme) et à un traitement distancié du stupéfiant-image. Il était donc naturel qu’un lieu d’art qui se situe près de la frontière franco-ibérique, et ayant toujours regardé des deux côtés des Pyrénées, s’intéresse à ce madrilène ayant fait sa carrière en France. Cette expo de printemps est assez originale car elle sollicité un troisième pays avec lequel les deux précédents ont quelque accointance, la Belgique et le fameux polyptyque de l’agneau mystique, de Van Eyck, que l’on trouve entre les tours non de Bruges mais de la cathédrale de Gand. Ce retable a servi de modèle à notre artiste qui l’a traduit à la mine de plomb, plutôt qu’à l’huile, et a préféré se contenter du noir et blanc. Il ne s‘agit donc pas d’une copie mais d’une réinterprétation plus intimiste, et surtout très actualisée, du chef d’œuvre. Lunettes, costumes, lectures joyciennes pas très catholiques… la présence de Van Gogh ou d’Oscar Wilde, nous le prouvent et ajoutent de la distance et de l’humour à ce sujet de vénération – ils ont bien changé au cours des siècles. La surface générale est assez imposante, trente mètres carré, Arroyo ayant conservé le système des panneaux verticaux qui épousent les corps des personnages. Toutefois la partie consacrée à l’agneau mystique, Cordero mistico, est supplantée par des alignements décoratifs de mouches, insectes qui viennent également hanter l’ensemble de ce nouveau retable. L’ensemble de l’expo s’articule autour de cette pièce centrale et se déploie en différents volets. Au demeurant, l’habitacle temporaire de cet ancien garage, est suffisamment spacieux, le lieu est suffisamment ample pour ne pas se limiter au polyptyque. Partant du principe que l’artiste est un être itinérant, une série intitulée Madrid Paris Madrid présente également un diptyque à l’huile sur toile. On y voit l’artiste croqué selon le style dépouillé du peintre, évoluant sur une sorte de cirque déserté, aux bandes de couleurs superposées. Arroyo ayant un peu touché à tout, les œuvres sur papier et les multiples occupent le restant de l’exposition. N’oublions pas l’origine ibérique d’Arroyo même si ce dernier avait adopté la culture française ainsi que le prouvent ses portraits de grands écrivains ou penseurs (Montaigne, Descartes, Valéry…), célébrités historiques, (Napoléon) peintres (Toulouse-Lautrec ou son ami Télémaque). Des affiches engagées des années de jeunesse, soixante-huitardes. Des références à la tauromachie ou au flamenco, on n’est pas d’origine espagnole pour rien. Une occasion unique de se familiariser avec cet artiste qui mérite largement d’être découvert par les jeunes générations, pour qui l’image est en quelque sorte naturelle tandis que des artistes lucides mettaient le doigt, des décennies auparavant, sur les incidences qu’elles font subir à notre esprit et à notre vie quotidienne. BTN

Jusqu’au 31 mai, 3, av. Grande Bretagne, 0468341435

L’eau à la bouche, Musée d’Art Moderne de Collioure (PO)

Un humoriste disait récemment que Collioure, où il venait de s’installer, était le plus beau village de France et qu’il y souhaitait y finir ses jours. C’est dire le charme de ce petit port catalan réputé naguère pour ses anchois et pour ses peintres. On dit que le fauvisme est né dans les parages en la présence de Matisse et Derain au tout début du siècle. Le MAM a pris place en l’ancienne villa Pams, dans un très joli jardin à terrasses, sur une colline qui domine la mer. Depuis son origine, la collection s’est agrandie et compte 1400 pièces dont quelques-unes sont présentées afin de nous mettre l’eau à la bouche, titre de la présente expo. On y retrouve ainsi les gloires du passé et qui ont sublimé ce village de pêcheurs à une époque où il n’était pas la proie des touristes et vacanciers, au tout début du XXème siècle et de la modernité. Ils y ont trouvé une qualité de lumière, une expression vibratoire des couleurs, une géométrisation simplifiée de la forme, qui nous émerveillent encore aujourd’hui. Mais on y trouve également des maîtres moins connus que Matisse et Derain, tel cet Henri de Maistre, davantage tourné vers la spiritualité, ou, plus tard Léopold Survage, exubérant de mouvements dans un esprit néo-cubiste réputé pourtant très intellectuel. Sans doute le passage par Collioure lui inspirait-il la joie de vivre et la merveille de la mobilité corporelle. On pourrait ajouter Augustin Hannicote et sa vision d’une plage animée d’activités ancestrales et marines dans une gigantesque aquarelle sur kraft. On a l’impression d’y être. Quelques autres : Antoine Martinez, François Bernardi, ses pêcheurs, et Ernest Pignon, si décrié à l’époque où la peinture figurative n’était plus en odeur de sainteté. C’est le thème de la mer, pour ce qu’elle représente de richesses d’activité, de communion d’une ville avec son environnement et ses habitants, et aussi parce qu’elle est une source inépuisable d’inspiration pour les peintres. Souvenons-nous des vers du poète : Elle est retrouvée. Quoi ? – L’éternité. C’est la mer allée Avec le soleil. Mais le musée de Collioure, qui a régulièrement exposé des artistes de qualité (Gauthier…), et créé des ateliers de résidences (Khodja…), c’est aussi un art plus actuel (les toiles sans châssis aux motifs répétitifs de Viallat, le géométrique Georges Ayats) voire carrément contemporain (les portraits photographiques d’Aurore Valade, qui met un sacré désordre explosif dans des intérieurs d’habitants ; la bouée reflétée par des verres emplis d’eau salé dans l’installation d’Amandine Artaud). En passant par des visions originales de cette perle roussillonnaise : les barques et baigneuses de Julien Descossy, les vignes, environnantes, aériennes de Patrick Jude, Tina Gillen qui mêle habilement peinture et photographie, Beatriz Garrigo, également céramiste, dont l’affiche est une réelle réussite, et enfin les animaux marins, en radios découpées ou des lianes et grillage, de Francesca Caruana. Une plongée donc dans un patrimoine qui mérite largement le détour. BTN

Jusqu’au 24 mai, 6, route de Port-Vendres, 0468821103

Mecaro, Hôtel des Collections, Montpellier

Après le Japon, la Russie c’est au tour de l’Amazonie de se voir conviée pour la 3ème édition de l’Hôtel des Collections, en la personne de la franco-britannique, Catherine Petitgas. Si la Russie reste pour nous attachée à la fin des illusions utopiques, l’Amazonie, et les pays qui lui sont attachés, ne peut se dissocier de l’urgence écologique. La forêt brûle et nous regardons ailleurs, disait un ancien président. On connaît moins, sur le plan artistique ce qui se réalise en Amérique du sud, même si certains noms se détachent, tels celui d’Anna Bella Geiger (ici présente par des portraits en noir et blanc, aux regards obstrués de cartes postales d’indigènes nus), de Teresa Margolles (ces femmes-Sisyphe qui transportent des pierres équivalent à leur poids) ou de Lygia Clark (fin et élégant pliage sur aluminium, des années 60). Plusieurs dizaines d’artistes, dont beaucoup de femmes, sont répartis selon une scénographie subtile, parmi les salles de l’Hôtel, qu’il s’agisse de nous faire découvrir quelques références historiques, de nous faire prendre conscience des mutations urbaines, de nous pousser à contempler la Cosmologie amazonienne ou, last but not the least, de nous plonger dans l’espace dévolu au féminisme tropical. On est donc résolument dépaysés même si des références à une histoire de l’art qui nous est plus familière ne cherchent point à se cacher. L’extraordinaire toile haute en couleurs de Beatriz Milhazes, un véritable carnaval de Rio de mouvements orchestiques, ne cache guère sa dette envers l’orphisme des Delaunay ; Sandra Gamara décline, en modèle réduit, les hommages au carré de Joseph Albers en lesquels elle glisse à la limite du visible des visages de disparus ; le célèbre Ivan Serpa s’inscrit dans une tradition néo-constructiviste, qu’il assouplit et personnalise. En fait, on est engagés dans une diversité de pratiques, couvrant une soixantaine d’années un peu comme dans une jungle qui nécessiterait des repères (L’amusante Jungle Jam, du collectif Chelpa Ferro, est constituée de sacs plastiques colorés qui se mettent à tourner et s’abimer régulièrement). On passe, par exemple, d’une fascinante vidéo sur des fourmis porteuses de drapeaux universels, de Donna Conlon, à la reconstitution d’un véritable salon de coiffure vénézuélien, lieu social par excellence, de Sol Calero. Des objets saisis dans la résine, récupérés pour moulage, de Patricia Camet, ode ironique à la société de consommation, aux fabuleux dessins au charbon de Nohemi Perez, recelant bien des drames, réalisé dans les années 60 – car on voyage aussi dans le temps. Ou encore des quinze doigts de bronze, concoctés par Manuela Ribadeneira, polysémiques et tragiques, à ces simples coussins abandonnés, maculés de taches, mais en marbre, de Valeska Soares. On circule de la rutilance la plus extrême (la sculpture molle, organique et végétale de Maria Nepomuceno, les toiles néo pop sursaturées de Luis Zebini), et de l’exotisme le plus revendiqué (Les tas de bonnets péruviens détricotés de Ximena Garrido-Lecca), à la sobriété la plus absolue (l’œuvre au noir, en tissus, de Tonico Lemos Auad). Dès le début, nous sommes immergés dans un opéra olfactif, visuel et sonore, dans des tons orange empruntés aux abeilles, d’Oswaldo Macia. Inversement, en toute fin de parcours, le visiteur est invité à déguster les sorbets en forme de mains, de visages ou de phallus, du collectif Opavivarai. L’humour n’est d’ailleurs pas exclu : Dan Vo se joue des représentations approximatives de l’anthropophagie sur des vases de faïence ; les organismes péruviens de Garrido-Lecca (années 80 !) ont un air d’hybrides anthropomorphes (métal et terre ou bois) tels qu’ils hantent l’esprit de nos artistes contemporains. Au demeurant, une telle exposition doit se visiter plusieurs fois. Les œuvres les plus discrètes ne sont pas le moins pertinentes. On reste scotchés devant les bandes d’impressions chromogéniques toutes en verdure sur acrylique, de Claudia Jaguaribe, figurant la forêt dans ses rythmes et brisures, rangée comme des livres sur une étagère. Par les artefacts de pierres roulées sous les vents d’Elena Damiani. Ou de ce lever de Mars, en panier de carton et minuscules impressions photos, suspendu par Clarissa Tossin. Les haricots noirs, de Lucia Nogueira, pris dans des mailles de filets métalliques, font leur petit effet. On ne peut tout citer : les boites à coutures locales, alignées par Valeska Soarez, l’expérience interactive et chamanique d’Ernesto Neto, les torsions murales de Sonia Gomez, qui méritent aussi que l’on s’y arrête. On ne saurait tout citer. Une réussite, assurément et qui témoigne de surcroît des goûts sûrs et éclectiques d’une passionnée qui oriente notre curiosité vers un point du globe que nous avons trop tendance à négliger. BTN

Jusqu’au 31 mai, 13, rue république, 0499582800

Qalqalah, Crac de Sète

Le sens a repris le dessus en matière d’art contemporain. Quand ce n’est pas le scientifique qui prédomine, c’est l’écologie, le féminisme ailleurs, les revendications partisanes au-delà. Au Crac c’est la langue, on redécouvre à Jacques Derrida, qui se retrouve en pôle position pour tout ce qu’elle révèle d’ambiguïtés, de particularisme, d’idéologies latentes. En témoigne cette nouvelle expo du Frac qui attribue la primauté à l’aspect didactique et documentaire ainsi que le prouvent la présence de collectifs de tous ordres : la structure de production artistique libanaise : Temporaty Platform (qui présente douze coupures de journaux), l’association allemande Man Schenkt keinen hund, qui nous offre un panel d’ouvrages pédagogiques destinés aux migrants, le trio Fehras Publishing practices qui se livre à un travail comparatif des couvertures de catalogues d’expo en arabe et en anglais ; ou surtout l’Institute for incongruous translation qui couronne la dernière salle d’installations circulaires qui interroge un manuel scolaire selon qu’il est soumis au contexte culturel qui entoure l’usage d’une langue (en l’occurrence le farsi et l’anglais). L’expo se visite de droite à gauche ce qui est assez démontrer l’orientation ambulatoire ou plutôt sa désoccidentalisation. Le désigner marocain Montasser Drissi scande d’ailleurs le parcours linguistique d’une proposition graphique systématique et régulée faite de lettres de vocables et de citations en arabe et latin d’une part, en anglais, arabe et français de l’autre. Les œuvres exposées, celles qui mettent le caractère artistique en exergue sont donc toutes liées à ces problématiques diverses inspirées par la langue qu’il s’agisse de l’anagramme, du rébus, des problèmes aigus que pose la traduction ou des modifications de sens autorisées par une inflexion vocalique. La canadienne Serena Lee a conçu un work shop en demandant à des participants de confectionner en pâte à sel et ainsi de donner consistance à leurs mots préférés. On peut voir sur une table les objets réalisés ainsi que diverses vidéos interrogeant l’attribution fictive, dans le futur, d’une seconde langue arbitraire et native. La vidéo se taille d’ailleurs la part du lion, celle que propose la cinéaste londonienne Sophia Al Maria qui confie ses choix personnels ou fantasmes obsessionnels en mêlant ce qu’elle nomme des pétroglyphes à des images de corps masculin, nu et dansant. L’atmosphère est manifestement poétique. Beaucoup plus drôle, l’entretien du niçois Benoït Grimalt avec sa mémé et son tonton sur ce qu’ils ont retenu de milliers d’heures de visionnage des Feux de l’amour. Ce que l’on a ressenti est décidément difficile à traduire par le canal des mots. Le mexicain Vir Andres Hera filme quant à lui des processions religieuses en Andalousie conjuguées à la lecture d’un poème du 17ème siècle, translittéré pour l’occasion. Et puis il ya ce fameux karaoké, imaginé par le groupe Fehras, à partir de mélodies célèbres mis avec des paroles réécrites pour l’occasion dans l’inclination militante qui sous-tend leur démarche. Il nous reste à parler de l’œuvre photographique à la fois émouvante et réussie de la lilloise Wiame Haddad en argentique. Il s’agit d’objets assez émouvants, réalisés par les prisonniers de la monarchie marocaine précédente, sur fond blanc pour mieux les mettre en valeur. Et par ailleurs de moulages de membres de certaines de ces personnes incarcérées, ce qui suppose évidemment une certaine confiance entretenue à force d’intimité linguistique. Mounira Al Sohl installe de lourds patchworks calligraphiques en jouant sur des anagrammes. Enfin la néerlandaise Ceel Mogami de Haas réalise d’amusants et poétiques rébus sur poudre de marbre. Cette exposition pousse bien évidemment à la réflexion. Elle n’est pas facile d’accès mais on peut toujours compter avec la motivation, l’enthousiasme et les compétences des médiateurs, indispensables pour traduire non seulement les langues ais les idées. BTN

Jusqu’au 24 mai, 26, quai aspirant Herber 0467749437

Les couleurs de la lumière, Ancien évêché, Uzès (30700)

Après Malévich et le suprématisme, Mondrian et De Stilj, plus récemment avec la commémoration du Bauhaus (La Serre), l’association Art Architecture et territoire poursuit son exploration historique d’une certaine abstraction en se référant cette fois à la pointe extatique de l’expressionnisme abstrait, à travers l’expérience de Mark Rothko (dont on fête le cinquantenaire de la disparition). L’œuvre de ce peintre incontournable a quelque chose à la fois de mystérieux et de mystique, en tout cas qui relève de la contemplation. Ce n’est pas pour rien si Michel Butor a consacré l’un des essais de ses Répertoire(s) aux « mosquées de New York ou l’art de Mark Rothko ». Pour l’auteur de La Modification, ce dernier répond à une ville encombrée, en laquelle sa peinture introduit un espace vide où l’esprit trouve le repos nécessaire à son activité, une sorte de lieu d’aération, de purification. En ce sens, on peut parler d’utopie, « Abstractions utopiques » s’avérant le sous-titre de l’exposition, dont la galerie Blue square Washington est partie prenante. Rothko, c’est le all over sur le tableau, le color-field sur sa surface, des prolongements mentaux autour de lui. Pour honorer ce grand coloriste, les commissaires ont choisi trois hommes et une femme : un enfant du pays, Pascal Fancony, l’infatigable maître d’œuvre de l’association, et peintre lui-même… et trois artistes internationaux : le japonais Go Segawa, adopté par l’hexagone, Yves Ullens qui nous vient de Belgique, l’américaine Julie Wolfe pour finir en beauté. Au demeurant, si Fancony demeure fidèle à la peinture (quoique ne négligeant pas l’estampe ni le recours ponctuel au néon coloré), Segawa conçoit plutôt ses œuvres dans la tridimensionnalité ; Ullens de concentre sur le support photographique et Julie Wolfe, entre autres, sur l’objet récupéré, tels ces livres empilés dont elle présente la tranche et par là même une superposition délicate de couleurs. Car l’abstraction peut provenir de l’observation de la réalité. Julie Wolfe ne s’en prive pas, qui voue un véritable culte à la nature, le ciel, ses nuages d’un côté, le plus modeste végétal de l’autre. Ullens parcourt les villes à la recherche de signes abstraits, sur les murs ou le sol, ou d’effets de lumière inédits, parfois un simple détail. Partant de l’idée que la lumière est invisible, il en tire la conclusion que seule la couleur nous la rend concrète. Le résultat est étonnant : soit on a affaire à des plages de nuances mono ou bichromes, soit il s’agit d’expériences originales qui flirtent avec le op art d’un Vasarely. Segawa recourt plutôt à une géométrie dans l’espace qui oblige à des déplacements subtil autour de l’œuvre. La structure, transparente, recèle en effet, comme une forme pure flottant au sein d’une forêt, une forme stable qui diffuse sa couleur, tel un noyau au sein d’un coffre, ou un graal idéal au cœur du labyrinthe. Parfois il s’agit d’une ligne, incurvée, et qui finit par définir un volume également flottant Pascal Fancony demeure, quant à lui fidèle à la couleur, à laquelle il associe très souvent la géométrie. Il faut bien un contenant ou une forme à l’impalpable. Il privilégie les primaires, les supports divers tout comme la surface se prêtant à de multiples variations. Pour l’exposition à l’Ancien évêché, il propose des tableaux ou installations les plus contemplatives c’est-à-dire les plus proches de cet art abstrait et américain des années 50-60 et qui fait référence encore aujourd’hui. Chez Rothko elle se double d’une dimension d’ordre spirituelle que recherche et ne renie pas l’artiste, et qui complète sa science, ou plutôt sa physique, des couleurs. L’ancien évêché était le lieu parfait pour accueillir ces couleurs de la lumière, surtout quand on sait que Michel Butor définissait la surface peinte par Rothko comme un équivalent peint du lieu idéal, contredisant le bruit et la fureur à l’entour. BTN

Du 6 au 31 mai, 1 place de l’évêché, 0613175162 (puis Septembre-octobre au Réservoir avant un voyage en Lettonie).

Mondo Dernier Cri, au Miam (Sète)

Incroyable ce que ce petit port de plaisance et de pêche peut s’avérer, en toutes circonstances, sous les feux de l’actualité artistique. On en finit par se demander si l’île singulière ne détient pas le record du nombre d’artistes au mètre carré. Aussi l’expo actuelle du Miam, Le dernier cri, lui va-t-elle comme un gant, si l’on se réfère à l’acception la plus usuelle de cette expression : à la pointe, qui n’est pas toujours courte. En fait, il s’agit d’honorer un atelier marseillais de sérigraphie, friche Belle de mai, dont on réalise, depuis 26 ans, l’incroyable prodigalité. Autant dire que l’on en prend plein les yeux, d’affiches en ouvrages et de papiers découpés à la mexicaine en pochettes de vinyles ou jeux de cartes. Une explosion de couleurs, de traits, et bien sûr d’images sur des thèmes universels et qui incarnent bien le genre humain tel qu’on peut le définir aujourd’hui : violence, sexe (une salle lui est réservé mais il est omniprésent dans l’exposition), créatures cauchemardesques traduisant sans doute une fascination/répulsion pour l’horrible, politique et religion dans leurs aspects les plus angoissants, intérêt pour l’hybride et le zoomorphisme animal, pour le corps dans sa partie organique et charnelle, la mort évidemment, cet autre dernier cri… Et la distance, l’ironie, l’humour, cerises sur le gâteau…

Ajoutons à cela que Le denier cri ne s’est pas contenté de livrer ses tirages rutilants et ses expériences livresques d’une très grande variété : il a invité des confrères d’un peu tous les pays : d’Amérique du Nord ou du Sud au cœur de l’Europe (de tous les points cardinaux) en passant par la Turquie ou le Japon et même la Grande Bretagne ou la Finlande. Le parti pris est celui de la pléthore. Il y a déjà beaucoup d’images dans le monde et cette exposition ne le nie pas. Elle en offre un condensé, une sorte de mise en abyme, en mettant en exergue un style décoincé, sans complexes, et qui ne fait pas dans la sobriété. Le risque était que le spectateur se perde un peu même si, après tout, un chat peut toujours, avec un peu de patience et de volonté, retrouver ses petits, en l’occurrence l’image rare, cette qui fait tilt, que l’on a envie d’adopter. Toujours est-il que le scénographe et animateur du Dernier cri, Pakito Bolino, a su éviter l’engloutissement dans un trop plein de propositions graphiques de plusieurs manières : d’une part en jouant sur les deux espaces, le rez-de-chaussée s’avérant plutôt lié aux tirages multiples, l’étage plutôt aux vitrines dévolues aux livres. D’autre part en compartimentant l’espace en autant de box qui invitent à se familiariser avec la production de tel ou tel pays avec lequel LDC entretient des rapports confraternels. Ce découpage spatial produit une respiration, un rythme proposé, une prosodie qui permet de ne point s’égarer le corps ni le regard. Enfin, un certain nombre de pauses sont prévues, qui permettent au visiteur de souffler entre deux rafales d’images. Ce sont avant tout les films d’animation qui focalisent en effet le regard et forcent à l’arrêt temporaire. En quelque sorte, l’image en mouvement nous repose du mouvement vers les images. Et aussi un certain nombre de personnages, parfois des objets, appelons-les sculpturaux, tout droit sortis de l’univers fictif qui nous entoure, et qui viennent attribuer du relief à l’imaginaire déferlant. Sur le mur qui relie le bas à l’étage des affiches, en taille graduelle, sagement alignées, donnent un aperçu de la production sérigraphique internationale réalisée par LDC.

Il ne faut pas oublier le hall d’accueil, qui nous plonge dans l’ambiance avec une fresque et un patchwork en guise de rideaux ou tentures mais surtout une presse qui permet de comprendre le processus de fabrication. Puisqu’il s’agit de multiples, on se destine au plus grand nombre, plus en rapport avec l’universel donc. Et comme le multiple paraît bien plus humble que ses parents riches que sont la peinture ou même la gravure, il correspond bien à la vocation modeste du Miam. BTN

Jusqu’au 28 septembre, 23, quai maréchal de Lattre de Tassigny, 0499047644

Nairy Baghramian au Carré d’art (Nîmes)

D’origine iranienne, mais vivant à Berlin, Nairy Baghramian fait partie de ces artistes en voie de redéfinir la notion même de sculpture. Elle procède par assemblage de matériaux divers, empruntés à l’environnement quotidien (verre, aluminium, bois ciré, acier, silicone, voire résine…), auxquels l’artiste attribue un statut d’objet qui dès lors adopte une apparence inattendue. On pense à une décoration intérieure, influencée par le design, mais qui s’émanciperait de ses objectifs fonctionnels. Comme si les objets nous jouaient la comédie où chacun tiendrait un rôle, incarnerait un personnage. En fait, la sculpture de Nairy Baghramian ne se conçoit pas sans sa relation particulière à l’architecture des lieux qu’elle occupe ou qui la reçoit. C’est particulièrement vrai au Carré d’art où elle se sert, à son accoutumée, du sol comme d’un socle, sans pour autant négliger les murs (cette rampe en laiton rythmée par des cornières en alu, coulé et peint en bleu), le plafond d’où émanent de curieuses suspensions, ni aussi les passages – telle cette porte rebaptisée bouche ou gueule (Big mouth). Même si l’essentiel de l’espace est occupé par des assemblages familiers, l’artiste privilégie les marges et couloirs habituellement non utilisés. Ainsi entend-elle dialoguer avec l’architecture du lieu. En fait son art semble à la fois émaner d’une revendication féminine (« Jupon suspendu »), de la chorégraphie, en ce sens que les objets sont dynamisés par leur disposition dans l’espace, et d’un rapport étroit avec le corps, constamment sollicité puisque bien des œuvres invitent le visiteur au déplacement (« Marée basse », où des sortes de chéneaux de verre et métal zingué, reliés au sol, serpente entre deux salles.). On est souvent dans l’allusion, à tel objet du quotidien (une lampe, un fauteuil, une applique), parfois utilisé à d’autres fins (tel ce miroir qui réfléchit et prolonge l’espace). Certaines constructions suscitent un sentiment de fragilité (« As long as it lasts », est constitué de résine en forme d’échelle, ou de grue, mise à l’horizontale à partir du haut d’un mur, et retenu au sol par de minces tiges d’acier lestées par un minuscule poids). Fragilité qui représente bien notre existence, ce qui est normal puisque l’on sait que chaque installation est temporaire : elle ne dure que le temps d’une exposition. L’artiste pose ainsi la question de la condition humaine mais déplacée sur les objets. Des sortes de prothèses ou tuteurs maintiennent parfois l’équilibre dans des assemblages aux multiples textures et couleurs nommés Maintainers. Pour cette artiste qui, plus que tout autre, tient compte du lieu qui l’accueille, il est évident que le sens se détermine une fois l’installation parachevée. On sait qu’il y aura des dessins préparatoires et surtout des photos, des portraits de cheminées fumantes en noir et blanc. Nous y reviendrons donc plus en détail.

On peut également profiter de l’expo temporaire pour parcourir les collections, dont l’accrochage a été singulièrement modifié dernièrement, avec en particulier un hommage au sculpteur de Supports-Surfaces Toni Grand, à la « trans avant-garde » rimbaldienne d’Enzo Cucchi et à quelques nouvelles acquisitions remarquables (Immense Scène nocturne de Stan Douglas, installation murale de Guillaume Leblon, des images suspendues de Latoya Ruby Frazier, une série de photos critiques d’Yto Barrada, des sculptures hybrides de Julien Creuzet…). Dans la partie de Carré d’art intitulée Project room, on peut aussi s’intéresser au travail et à la trajectoire sur jeans Denim, d’Ettore Favini autour du thème de la mer Méditerranée (jusqu’au 7 juin), en usant de fil et aiguille et en niant les frontières entre individuel et collectif. BTN

Jusqu’au 20 sept, Place de la maison carrée, 0466763570

Sur les pas de Samba Diallo, Maison Salvan, Labège (31)

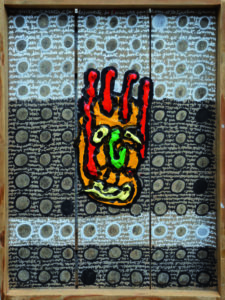

On le sait depuis quelques temps : l’art est de plus en plus impliqué par le monde qui nous entoure, ses problèmes et son avenir. L’Afrique en fait partie et e n’est pas par hasard si un partenariat a été scellé entre la banlieue toulousaine et Dakar. On peut y voir au moins trois points d’intérêt : d’abord, et c’ est l’un des enjeux d’une telle initiative, la relecture de l’un des chefs d’œuvre de la littérature africaine, porteuse de sens pour des milliers de ces enfants qui sont l’avenir du monde ; ensuite la mise en exergue d’un continent qui, à l’instar de la Chine aujourd’hui, pourrait devenir l’un des points de fixation de l’art de demain ; enfin la question des nécessités et dilemmes migratoires. La traduction dans le champ des arts plastiques de ces trois axes tombe évidement sous le sens. « L’aventure ambiguë », de Cheikh Amadou Kane, pose la question de la relation complexe et problématique qu’un jeune sénégalais a dû entretenir avec la culture des blancs pour trouver sa voie. Au-delà de son caractère de roman initiatique, qui se termine en tragédie (le fondamentalisme, déjà !) et de la réussite, sociale et littéraire, ultérieure de son auteur, se pose la question du métissage culturel, de la formation d’une identité forcément divisée et de la nécessité migratoire, problème d’une actualité brûlante. La galerie Le Manège de Dakar et la Maison Salvan ont donc demandé à cinq artistes en résidence, des deux continents impliqués, de travailler sur leur lecture et interprétation d’un tel roman, étudié dans pas mal d’écoles sénégalaises. Samba Diallo, d’une tribu de peuls, dont on est invités à suivre les pas, est le héros du livre. Sophie Bacquié, plutôt axée sur une peinture qui se réfère au réel de manière originale et synthétique, est toulousaine, et Laura Freeth, landaise (cf. aussi Espace Ecureuil à Toulouse), plutôt intéressée par des matériaux urbains, ont mis leur énergie en commun, l’allusion au texte référent assurant le rait d’union. Côté africain, trois intervenants, Kan Si, l’artiste multidimensionnel Babacar Mbyaye Diouf et le peintre des villes Ndoye Douts. Ceux-ci ont prévu deux types d’intervention : l’une plutôt graphique, conçue comme un rayonnement ou une propagation et qui demande à être perçue globalement puis dans le détail ; l’autre conçue comme une installation mettant en exergue le thème de l’enfance, en tant qu’il est porteur de tous les espoirs, également de tous les doutes et soumis au contexte souvent fait de frictions. Les deux françaises ont repris entre autres la technique autochtone du « souwère » (en gros technique d’une peinture sur verre, avec thèmes imposés et quelque peu bruts) tout en prévoyant des temps de pause et de narration concrétisés par des bancs. Les images se joignent au matériau contrasté et renvoient aux archétypes présents dans le livre (Le Chef, le fou, le Maître etc.). Les deux comparses se sont intéressés aussi aux contradictions qui caractérisent la ville, entre plateau et Médina, et qui sont un équivalent plastique de celles soulevées dans le livre (verre et béton par ex). La modernité n’est pas oubliée ainsi que le prouvent ce monument pour des Smartphones, alignés comme des stèles sacrées dont la vulnérabilité est rappelée par les vitres cassées. L’artiste polyvalent San Ki traduit cette fragilité en érigeant des manuels estampillés d’un pas d’homme sur des livres maintenus en équilibre sur des roseaux. Douts, l’artiste citadin, a peint sur fond noir sa représentation de la ville, comme un dessin à la craie sur un tableau scolaire justement sauf qu’il a choisi d’en couvrir le mut. Mbyaye Diouf accumule des lignes d’écriture jusqu’à saturation rouge ce qui nous fait penser à une ville surpeuplée à étages ou terrasse. Enfin, cette cassette vidée de son contenu, exhibée par Kan-Si, mais où se profile le nom d’un instrument traditionnel de musique, pourrait signifier que partir à la conquête du monde nous enrichit au moins autant qu’elle nous fait oublier nos racines et les archétypes qui nous ont formés. On est bien encore et toujours, dans le dilemme. Et aussi dans l’espoir puisque le xalam pourrait tout aussi bien conquérir le monde… BTN

Du 14 mai au 20 juin, 1, rue de l’ancien château, 0562248655

Jean-Luc Parant, au Réservoir (Sète)

Le monde de chacun c’est ce qui fait le monde de tous

Jean-Luc Parant, a récemment entrepris, avec Robert Combas, un travail à quatre mains présenté notamment cet hiver à la galerie Pierre-Alain Challier à Paris. Alors qu’il est attendu début Juin au Réservoir, où il œuvrera avec Pierre Tiilman ou Fred Hoyer, ainsi que pour un événement surprise dont les sétois ont le secret, nous lui avons demandé ce que lui apportait ce travail de collaboration avec notre illustre sétois. Il nous a répondu à son accoutumée, et nous l’en remercions, avec son style inimitable et la cosmogonie poétique singulière qui le caractérise… (BTN).

Jean-Luc Parant : À deux, nous n’avons pas seulement deux mains et deux yeux, nous avons quatre mains et quatre yeux. Avec l’autre, nous retrouvons et le jour et la nuit, et la nuit et le jour. Nous retrouvons nos deux mains les yeux ouverts et nos deux mains les yeux fermés. Sans même ouvrir et fermer les yeux, nous retrouvons avec lui nos deux yeux ouverts et nos deux yeux fermés, notre main gauche les yeux ouverts et notre main droite les yeux fermés. Notre main gauche les yeux fermés et notre main droite les yeux ouverts. Nous retrouvons les mains et les yeux avec lesquels nous n’avons jamais touché ni jamais vu.

À deux, nous n’avons pas seulement deux mains et deux yeux, nous n’avons pas seulement deux mains les yeux ouverts et deux mains les yeux fermés, nous n’avons pas que quatre mains. Nous avons huit mains : deux mains gauche les yeux ouverts et deux mains gauche les yeux fermés, mais aussi deux mains droite les yeux ouverts et deux mains droite les yeux fermés. Si tout seul nous avons chacun quatre yeux : deux yeux les yeux ouverts et deux yeux les yeux fermés, nous avons à deux huit yeux qui ne s’ouvrent et ne se ferment jamais en même temps, comme si la terre ne tournait pas à la même vitesse pour chacun de nous. Comme si, chacun, nous n’avions pas la même nuit ni le même jour au même moment.

Avec les yeux de Robert Combas, je vois d’un autre angle de vue, je vois d’où je n’ai jamais vu. Je vois à partir de là où il est et pas seulement d’où je suis. Je vois le monde deux fois. Le soleil est double, tout est double comme les deux yeux et les deux mains, comme les deux pieds et les deux jambes, pour voir et toucher plus grand et avancer plus loin, et pouvoir couvrir et découvrir avec nos mains les deux soleils qui nous éteignent et nous éclairent à la fois.

Avec les mains de Robert Combas, je touche ce qu’il touche, je recouvre ce qu’il a recouvert, je touche ce qu’il a touché. Nous touchons ensemble ce que chacun touche et nous voyons ce que chacun ne voit pas. Créer ensemble nous rapproche et nous éloigne, nous sommes en mouvement, nous avançons et nous reculons, nous pouvons nous accoupler avec tout ce que nous touchons et tout ce que nous voyons. Nous sommes vivants.

Entrer dans les traits tracés par Robert Combas, c’est pouvoir entrer dans sa main et dans ses yeux qui les ont tracés, c’est laisser mes empreintes tout autour des siennes. C’est marquer notre passage ici sur la terre, notre passage dans le même temps, dans la même partie infime du temps sans fin. C’est inscrire maintenant pour toujours les mouvements de notre corps vivant, qui respire et souffle, qui pense et s’envole.

Je vois ce que je vois parce que je ne suis pas seul à voir, sinon je ne verrais pas d’un autre endroit que de celui où je suis. Je ne verrais pas plus qu’un filet de lumière qui n’éclairerait qu’un espace infime car je ne vois pas, nous voyons. Nous sommes aveugles sans les yeux de l’autre. L’autre voit tout ce que je ne vois pas de moi-même. Il voit ma face et mon dos que je ne vois pas. Il me voit tout entier alors que je ne me vois qu’en partie, partie par partie. Je suis dans la nuit, mais avec Robert Combas je suis dans le jour.

Je vois avec les yeux de Robert Combas ce que je ne vois pas avec mes yeux, et il voit avec les miens ce qu’il ne voit pas avec les siens. Nous voyons chacun ce que l’autre ne voit pas. Comme, si chacun voyait ce que chacun voit, nous ne verrions pas, mais nous ne penserions pas non plus. Car nous pensons pour voir ce que personne d’autre ne voit, pour que nous puissions partir très loin même sans bouger, et migrer partout à partir de notre propre tête.

La naissance d’un homme ce n’est pas seulement l’apparition d’une personne, c’est aussi l’apparition d’une nouvelle vision du monde. Ce monde que nous voyons chacun comme personne ne l’a jamais vu et ne le verra jamais.

Créer avec Robert Combas c’est comme renaître avec d’autres yeux et d’autres mains, c’est faire exister en moi celui qui a vu et touché ce que je n’ai moi-même jamais vu ni jamais touché. Comme si je voyais et que je touchais alors un monde que je ne connaissais pas, un monde qui était le monde, pas plus éloigné de moi que les œuvres de Robert Combas le sont sous mes yeux et sous mes mains. Car le monde de chacun c’est ce qui fait le monde de tous.

Juin-juillet 2020, 45 quai du Bosc, 0467193904

Claude Viallat est indissociable du groupe, éphémère, qui a, dans les années 70, acquis une notoriété nationale et qui est en grande partie, constitué de membres vivant ou ayant vécu dans notre région, et plus généralement sur les bords de la Méditerranée. Nous l’avons interrogé sur la naissance de Supports-Surfaces…

ENTRETIEN AVEC CLAUDE VIALLAT (par BTN)

Dans quelle mesure peut-on, selon vous, affirmer que le mouvement Supports-Surfaces est né dans notre région ?

Je pense que c’est parce que les moments importants se sont tous passés dans la région, avant l’exposition du Musée d’art moderne de la ville de Paris, l’ARC, en 70, qui s’est intitulée pour la première fois Supports/Surfaces. Il y a eu douze expos en extérieur à Aubais, Maguelone, Le Boulou, Banyuls, Céret, Perpignan, les autres se déroulant du côté de Nice. La plupart des protagonistes aussi étaient de la région s’étaient rencontrés aux Beaux-Arts (Montpellier, Perpignan, Nice). A part Pincemin, ils provenaient tous du sud, des bords de la Méditerranée. Ceci dit, si le nom de Supports/Surfaces est né entre Montpellier et Nîmes, il y avait eu tout de même des expositions importantes, un peu avant, dans la région niçoise, notamment celle de Coaraze à laquelle participait Pages, qui venait de Montauban avant de s’installer sur la Côte d’azur. Valensi a tout filmé, il a participé à toutes les expos d’été. Nice a été important aussi d’autant que Saytour en était originaire, tout comme Dolla.

Quelle est exactement le lieu de naissance de l’appellation Supports/Surfaces et pourquoi l’avoir retenue ?

La réunion qui a décidée de ce nom s’est tenue à Aubais, au Notariat de mon père. Le choix en a été effectué à la suite d’une discussion à laquelle participait Dezeuze, Saytour, Bioulès et moi. Le directeur du MAM, Pierre Gaudibert nous avait demandé un titre pour la fameuse expo de l’été 1970. C’est Bioulès qui a amené le nom de Supports-Surfaces, qui nous est apparu comme le plus consensuel. Dans les faits le nom a été mis au pluriel par les méridionaux, au singulier par les parisiens, Cane et Devade. Dezeuze se situait entre les deux. Il fut d’ailleurs un cas particulier dans la mesure où il m’avait laissé des pièces, des lattes de bois et treillis, pour les expositions mais il se trouvait alors au Canada et n’a pas dû voir ces douze expos.

Pour le nom même de Supports/Surfaces, on s’était rendu compte que l’Histoire de la Peinture s’était concentrée sur la surface de la toile et non sur la mécanique qui la portait. Or c’est la constitution et la déconstruction du tableau, une toile sur un châssis, qui nous préoccupait. Dezeuze travaillait le châssis sans la toile, moi je travaillais la toile sans le châssis, Saytour l’image du châssis sur la toile, par le fait de plier la toile et de peindre les plis… Pour l’Arc il y avait, outre les quatre déjà cités, Dolla, Valensi (deux de mes anciens étudiants niçois, ce qui me gênait beaucoup), et Devade (toulonnais, adopté par Paris). La présence de Devade, qu’avait rencontré Dezeuze, renforçait la position de Bioulès qui privilégiait le traitement de la couleur sur la surface. Ils travaillaient tous deux sur une toile tendue sur châssis, volontairement. Les autres membres du groupe travaillaient plutôt sur les éléments constitutifs du tableau, du moins les peintres : la toile sans châssis, le châssis sans la toile, le pliage, le froissage, le débordement sur le sol, la répétition d’une forme, l’allongement ou le rétrécissement du support, le collage, l’envers et l’endroit de la toile etc.

Que peut apporter aux nouvelles générations l’existence d’un tel mouvement ?

Les peintres ne peuvent plus ignorer qu’il y a une mécanique sous leur peinture. Autrefois on n’en tenait pas compte puisque on œuvrait sur la surface idéale. Des artistes américains reprennent actuellement les relations entre châssis et toile, matériaux dur/souples et tous les problèmes soulevés. Peut-être notre mouvement est-il le dernier à se présenter de manière cohérente. Nous avons beaucoup écrit et théorisé à l’époque. Ceci dit le caractère politique du mouvement était plus lié aux artistes résidant à Paris, autour de Tel Quel, qu’à ceux de la région.